À la loupe :

Gil Jourdan - LE CHINOIS À DEUX ROUES

de Maurice TILLIEUX

Avertissement : Ce texte est la version intégrale d'un commentaire de planche paru dans la revue en ligne Neuvième Art 2.0 : http://neuviemeart.citebd.org/spip.php?article460

Le rythme en bande dessinée

intervient différemment que dans les autres arts de la narration, parce que son

rapport au temps est plus ambivalent. Au cinéma par exemple, les images d’une

séquence (la scène) se succèdent dans la durée, et il est ainsi aisé de leur

imprimer des variations de rythme (accélération ou ralentissement), que ce soit

à travers le montage ou même dans l’intervention directe sur la vitesse de

projection de l’image. La bande dessinée présente au contraire une séquence (la

planche) dans une certaine simultanéité figée : c’est ce qu’on appelle la

tabularité, cet espace de la page dans lequel l’œil perçoit collectivement les

cases qui s’y succèdent et qui présentent un récit dans la durée, certes, mais

seulement la durée de notre lecture. Ce n’est dès lors plus le temps du récit

qui défile comme dans un film, mais les espaces du récit (les cases) qui s’y

succèdent. On comprendra, dès lors, que

le rythme en bande dessinée est plutôt une affaire d’espace que de temps.

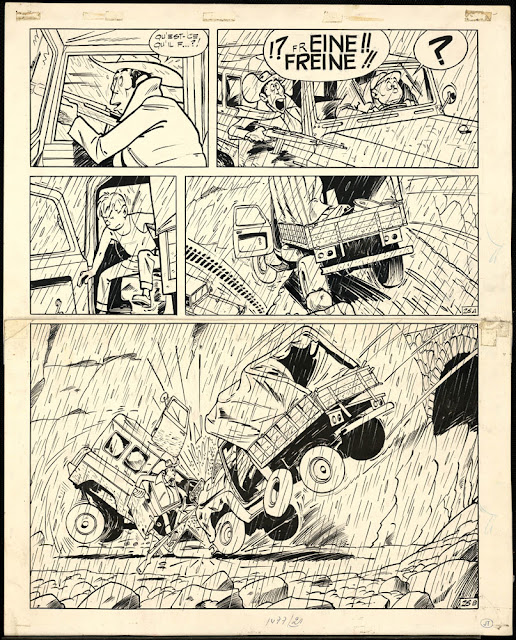

C’est ce que démontre de manière

exemplaire cette planche extraite du Chinois

à deux roues, une aventure de Gil Jourdan. Dans cette page, on est arrivé au

terme d’une course poursuite, et ce topos du récit policier est l’occasion rêvée

pour Tillieux de se mesurer à la question du rythme. La planche se divise en

deux parties : d’abord quatre cases qui occupent la première moitié de la

page, et puis une très grande case à laquelle est consacrée toute la deuxième

moitié. La première bande se focalise sur le véhicule des poursuivants, la

deuxième sur la camionnette du poursuivi (Jourdan), et la grande case enfin sur

leur rencontre brutale.

Si l’on compare ces deux parties

et ce qui s’y passe, on comprend vite que l’intention du dessinateur est de

donner l’impression d’une précipitation du récit, une montée en intensité qui

trouve son paroxysme à la dernière case. Les quatre premières offrent ainsi des

instantanés de l’action très « serrés », très proches les uns des

autres, comme le montre leur articulation. En effet, le bandit n’a pas le temps

de finir sa phrase dans la première vignette, ni même le verbe qu’il a pourtant

commencé à prononcer, et qui débute par un « f » – à la case

suivante, il hurle avec désespoir au conducteur « frEINE !!

FREINE !! », injonction qui reprend donc la première lettre du verbe

avorté de sa précédente réplique : la parole est alors saisie dans une

continuité fluide, en un seul et même élan glissant d’une case à l’autre. La vitesse est suggérée de manière plus

visuelle dans la deuxième bande où l’on voit d’abord Jourdan sauter par la

portière de la camionnette en marche, et puis celle-ci poursuivre sa course en

s’éloignant alors que le héros n’est plus qu’à peine visible au bord de la

case : Tillieux donne ainsi l’impression d’avoir conservé

approximativement le même cadrage d’une vignette à l’autre, la dérive des deux

objets (le véhicule vers le point de fuite, Gil Jourdan vers le hors-champ)

s’expliquant par la rapidité et la brutalité de l’enchaînement. La dernière

case représente alors les deux véhicules qui se rentrent l’un dans l’autre, de

manière doublement spectaculaire : d’abord en raison du choc qui a lieu,

et puis par rapport à la place qui lui est accordée sur la planche, aux

dimensions disproportionnées.

A travers la gestion de l’espace,

on obtient donc deux rythmes différents : d’abord un précipité de l’action

grâce un enchaînement de cases de taille standard, qui figure l’accélération, et

puis une suspension, un peu comme un ralenti, avec cette case démesurée qui semble

freiner le temps de la lecture, obligeant le lecteur à s’y arrêter plus

longuement pour en considérer toute l’importance. Le récit n’est que la pure

allégorie de ce travail sur le rythme, avec ses voitures qui roulent à tombeau

ouvert dans la première partie, et qui se voient violemment immobilisés dans la

deuxième.

Entre vitesse et arrêt,

précipitation et suspension, l’espace apparaît alors certes comme vecteur du

rythme en bande dessinée, mais aussi en instrument de la dislocation : dislocation

temporelle évidemment, puisque chaque case est un instant différent, mais aussi

dislocation physique, les espaces se télescopant sur la page. Il n’y a qu’à

observer ici la désorientation que traduisent les personnages et qui brouille

la hiérarchie du sens de lecture. En effet, dans l’espace diégétique, les

bandits sont en bas et Gil Jourdan en haut ; sur la planche, c’est le

contraire. De plus, dans la première bande, les bandits regardent vers le haut,

tandis qu’à la deuxième bande le détective a les yeux baissés vers le bas et

que la camionnette est précipitée dans le vide. Ainsi, les valeurs sont

renversées, le haut en bas et le bas en haut, les regards bifurquant dans

chaque sens alors qu’ils devraient se croiser… La précipitation du rythme a

donc pour corolaire la désarticulation des espaces physiques, mis sens dessus

dessous.

A cela s’ajoute la pratique du

surcadrage, les vitres et les portières de chaque véhicule renvoyant en abyme

aux cadres des cases elles-mêmes, véhicules du récit : à la fin, ces

cadrages intérieurs à l’image se percutent et se télescopent au sein d’une

seule case dans laquelle s’incarne le chaos : tôle froissée, portières

éjectées, glaces brisées, pneus écrasés, personnage entre l’intérieur et

l’extérieur, à deux doigts d’être broyé – un coup de feu part même tout seul.

Là, la dislocation ne se réalise pas d’une case à l’autre, mais se poursuit à

l’intérieur-même de cette dernière case, jonction de toutes les forces

contraires, collision destructrice d’espaces autonomes.

http://www.dupuis.com/catalogue/FR/s/2643/gil_jourdan_-_l_integrale.html

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire